人材協について

会長コラム

2025年07月02日

ちょっと効く映画でした

こんにちは、林です。

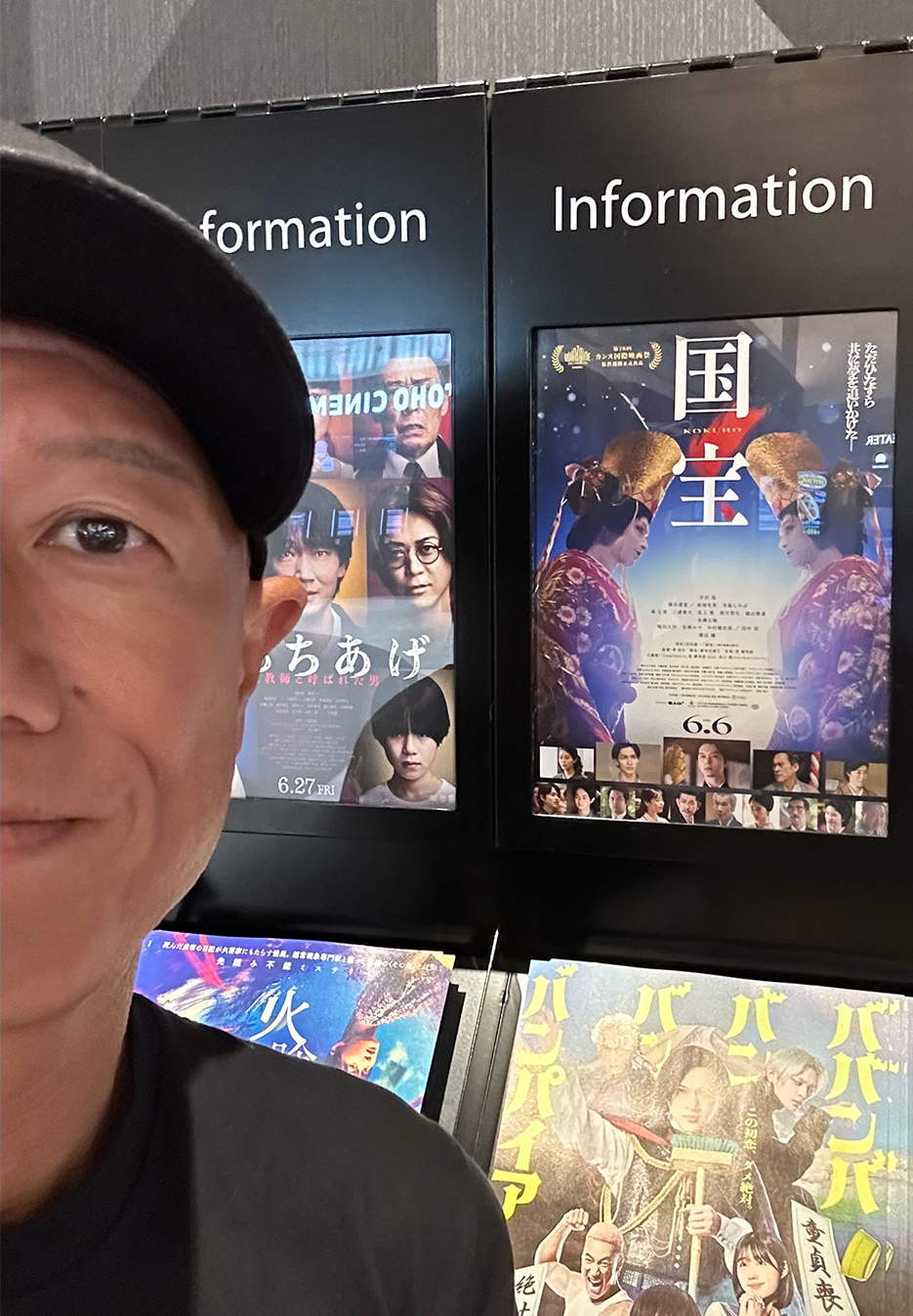

先週末、各方面で話題になっている映画『国宝』を観てきました。

私は日本の伝統芸能には正直あまり詳しくなく、能と歌舞伎の違いもよく分からないようなレベルです。しかもタイトルが『国宝』ですから、さぞ重々しく、ハードボイルドな作品なのだろうと身構えていたのですが——。

冒頭のショッキングなシーンに驚かされつつも、観終わってみると、なんとも言えない余韻が残る作品でした。むしろ、歌舞伎という伝統芸能に強く興味を惹かれ、「一度、生で観てみたいな」と思わされるような映画だったのです。もしかすると、歌舞伎のプロモーションとしては、これ以上ない秀作かもしれません。

映画の内容については、ご覧になっていない方のために多くは語りませんが、大まかに言うと、伝統芸能の世界で、ある人物が技を継いでいく物語です。いわゆる“血筋”や“後継者”、弟子との関係といったテーマが丁寧に描かれています。

その中で私は、「血筋とは何か?」という問いに自然と向き合っていました。

仕事柄、“承継”や“人づくり”といった言葉に日頃から触れる立場にありますが、血がつながっているからといって、何でも同じようにできるわけではない。一方で、血がつながっていなくても、“志”や“精神”をしっかりと受け継いでいく人もいます。

私自身、血筋には縁もなければ、特に重視しているわけでもありません。それでも、伝統芸能の世界や、かつての戦国大名たち、あるいは世界の名家たちを見ていると、「血」を特別なものとして扱い、それによって繁栄してきた例も確かにあります。ただ、その多くは、やがて滅びていきました。

なぜ、彼らは血筋にそこまでこだわったのか。それは、私は「畏れ(おそれ)」ではないかと思うのです。“畏れ”とは、将来、良くないことが起こるかもしれないという危機意識。自分たちとは異なる“血”を取り入れることで、これまで築いてきた価値や文化が崩れるのではないか——。そうした不安が、血の純粋性へのこだわりを生んでいたのかもしれません。

つい30年、40年前まで、そんな考え方が社会全体を支配していた時代もあったように思います。しかしながら、今はもう、「守ること」そのものがリスクになる時代です。

だからこそ、今の時代にリーダーに最も求められるのは、「変わっていくことを受け入れる力」なのではないでしょうか。理念や文化、伝統を守ることはもちろん大切です。でも、それを“どう伝えるか”“どう形に残すか”は、時代に合わせて変えていかないと、本当に守りたいものも、誰の手にも届かない。『国宝』には、まさにそんな問いが、静かに流れていました。

「自分は、何を継いでいるのか」、「自分は、何を残していくのか」、「そしてそれを、誰に、どうやって渡していくのか」、そんなことを考えながら映画館をあとにしました。

もし最近、「自分のやり方、これでいいのかな」と感じている方がいたら、この映画、ちょっと効くかもしれません。

映画館は、ほぼ満席!

一般社団法人日本人材紹介事業協会

(略称「人材協」)事務局へのお問合せ